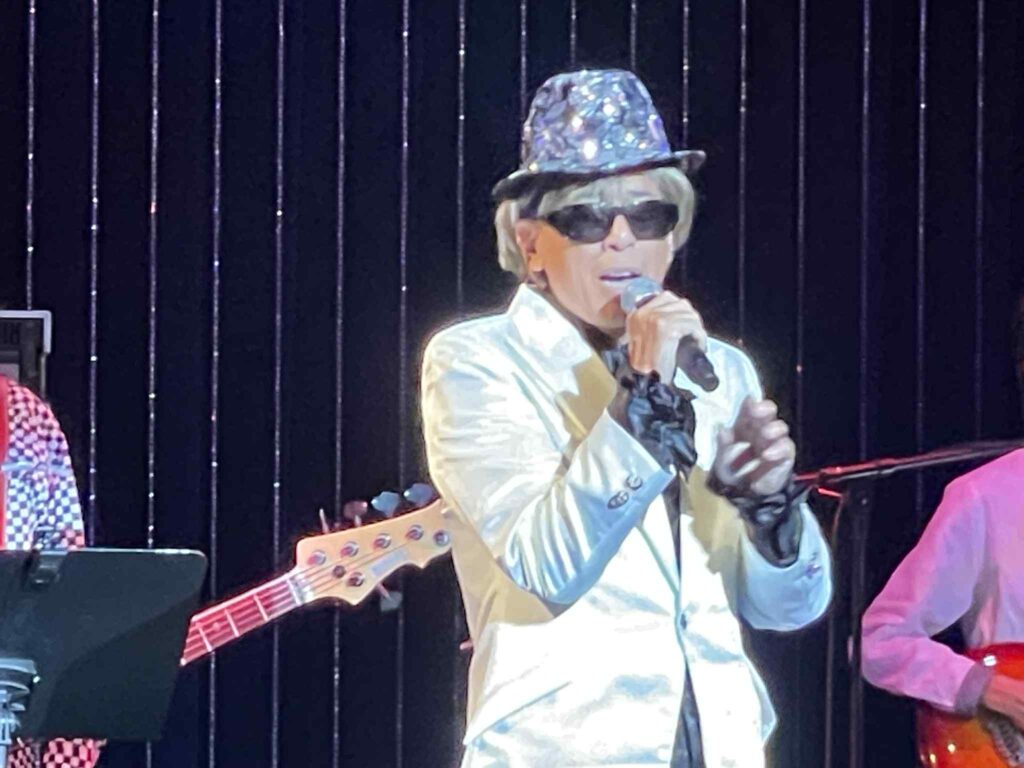

先日、医師の長尾和宏先生のライブにお招きいただいた。

先月、先生のニコニコ・チャンネルで対談させていただいたご縁から、ライブ「長尾です」に参加させていただく運びとなった。

長尾先生が昭和歌謡を歌うのだが、「長尾です」のタイトルにも昭和歌謡にも意味があった。

長尾先生は「桐島です」との映画の制作に深くかかわっている。

桐島とは、三菱重工爆破事件に関与し、指名手配され、逃亡を続けた。

2024年1月に「桐島です」と本名を名乗った4日後に亡くなった。

そんな桐島たちが聴いていた昭和歌謡とはどんな歌だったのだろうか。

長尾先生は本当に歌がうまく、観客も沸き立っていた。

お人柄もあるのだろう。小学校、中学校の頃からご友人等、様々な関係者の方々がお越しになっていた。

色々と知っている歌があったが、最も考えさせられたのが「いちご白書をもう一度」だった。

この歌のメロディは好きなのだが、聴く度に歌詞について考える。

「就職が決まって髪を切ってきたとき、もう若くないさと 君に言い訳したね」

恐らく、桐島は「言い訳」をしない人生を歩みたかったのだろう。

彼の犯罪は決して容認されるものではないだろうし、その思想についても全く賛同出来ない。

だが、「言い訳」をせずに自分の信じる道を歩み続けた人物が存在したことは興味深い。

学生運動に参加した多くの人々は「言い訳」をして、途中で降りたのだ。

ドストエフスキーの『罪と罰』には、ラスコーリニコフが「果てまで歩いてきた」との表現があり、これが心を打つ。

山崎行太郎先生と『月刊日本』で連続対談している「江藤淳論」でも、この表現が取り上げられた。

「果てまで歩く」人生は、凡庸な人生ではない。

ある種の狂気を宿した人生である。

だが、人間は時に凡庸さではなく、狂気を好む生き物だ。

少なくとも私は学生運動の熱狂から降りて、社会人として功成り名遂げた人物よりも、逃亡を続けた桐島の生き方を是としたい。

これは私の政治観とは全く異なるので、私もまた分裂した自己を生きているのかもしれない。

首尾一貫しないこと、コワコフスキの指摘を思い出しながら、長尾先生の熱唱を聴いていた。

長尾先生、お招きいただき、とても楽しいひと時を有難うございました!