年: 2025年

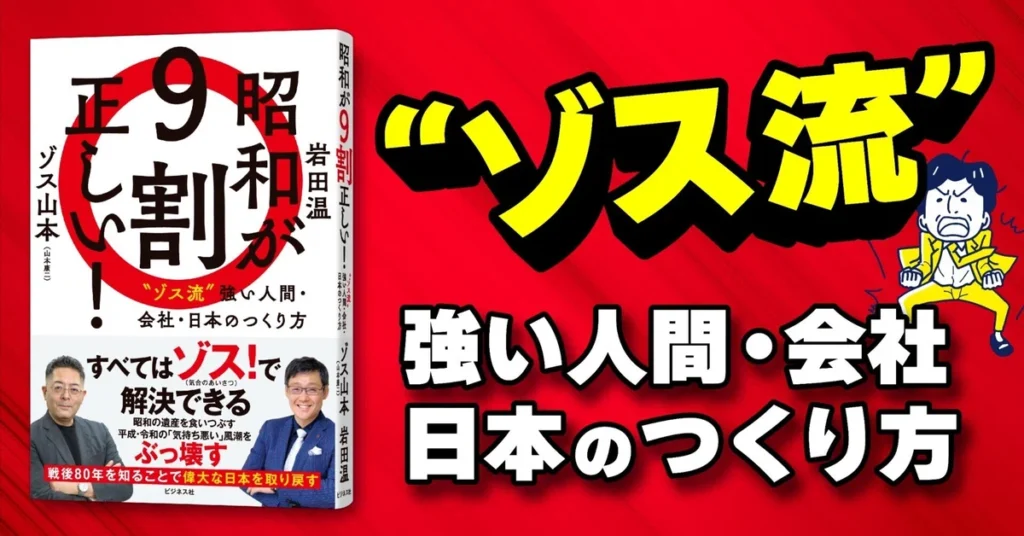

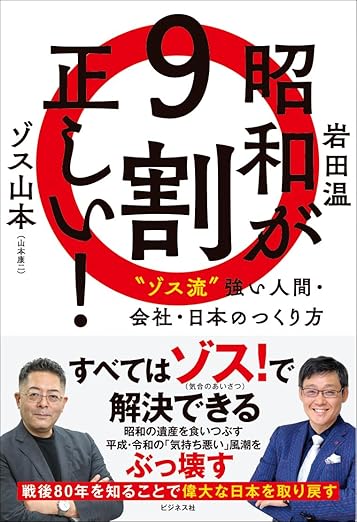

すべては「ゾス!」で解決できる/山本康二社長&岩田温『昭和が9割正しい!』試し読み(序章)

すべてはゾス!(気合いのあいさつ)で解決できる。昭和の遺産を食いつぶす平成・令和の「気持ち悪い」風潮をぶっ壊す。戦後80年を知ることで偉大な日本を取り戻す。

新入社員のほうから「殴ってください!」と言ってくる日本一オープンな「ブラック企業」の「パワハラ社長」、まじめな政治学者なのに大御所司会者をも怒鳴りつける「罵倒系ユーチューバー」による、コンプラ無視、ポリコレ上等の超放談。

この記事では2025年8月1日刊行の、ゾス山本(山本康二社長)&岩田温・著『昭和が9割正しい!』より「序章」を全文公開いたします。

序章 昭和の逆襲が始まった!

「ゾス!」

岩田 今日は「ゾス山本」ことグローバルパートナーズ株式会社社長の山本康二さんと対談できるのを楽しみにして参りました。山本さんについて簡単な紹介をさせていただきます。新卒で山本さん曰く「日本一のブラック企業」である光通信に入社、なんと28歳で取締役に就任しています。

光通信は通信の民営化直後の1988年に設立され、1995年にWindows95が発売されインターネットが世の中に広まったときに、先進国で最も普及率が低く通信コストが最も高かった日本で、その拡大に大きく貢献した会社です。

日本で99.8%を占める中小企業と一軒一軒つながっていき、いつしか契約企業は100万社を超えていたそうですね。その中でも山本さんが構築した売上は累計1兆円、時価総額数兆円規模まで企業を発展させました。部下も1万人いたそうですね。2009年には、海外進出をすべく懇意にしていた通信事業のソフトバンクの孫正義氏からの協力を得て、当時まだまったく無名だったアリババの日本代理店事業を開始。

面白いのは、設立当時はアリババの創業者ジャック・マー氏から信用がなくて同社の社名を名乗ることができず、「アリ・マーケティング」だった。でもあっという間に業績を出して、4カ月後には「ババ」をもらったとか(笑)。そして、デジタル・マーケティング事業、海外進出支援事業などを手掛ける現在の会社を立ち上げた。会社経営に力を注ぐだけでなく、人材育成にも取り組み、30年間で700人の社長を育て上げた。

何よりも面白いのはテレビ、雑誌、YouTubeメディアなどでは「パワハラ上等社長」と紹介されて、代名詞ともなっている「ゾス!」という気合いを込めた挨拶であり、上司への返事——「オッス」に似てますね——です。ちなみに私は担当編集者に本の帯に「ケンカ上等ユーチューバー」と書かれたことがあります(笑)。

今回は山本さんの会社で対談の収録をさせていただいているのですが、訪問した時も社員の方から「ゾス!」の嵐をあびせられました。本当に気合いの入った会社だなあとの印象を受けました。もともと「ゾス!」は光通信時代から使っていたそうで、「お疲れっす」がだんだん短縮されてゾスになった。「ゾス!」は1.0→2.0→3.0とバージョンアップしているそうですね。

山本 1.0の時代というのは、上司がもう言いたい放題、やりたい放題。いわゆる昭和の経営。2.0は社員も上司に対して遠慮せず、言葉を選ばず、ガンガン言いたいことを言える状況。

そして3.0は、世の中に対してもガンガン言うし、社内でやっていることはフルオープン。社長や役員、同僚の給料、原価や仕入れ、利益も全社員が知っている状況で、まさに今のうちの会社がそれを実践しています。

岩田 びっくりするのは、社員へのダメ出しもTikTokなどで公開している。パワハラだって批判は来ませんか?

山本 アンチコメントは確かに来ますが、社員からはまったく来ないですね。TikTokに投稿されているのは僕の許可なく社員がどんどん上げているものです。うちは採用もYouTubeの就活番組“就活NEO”で面接し、動画がアップされています。会社案内も、飲み会も、僕がテキーラを飲むところまで全部公開しています。

だから離職率も低い。去年(2024年)は2%くらい。世の中の平均が15〜16%と言われている中で、圧倒的に低い数字です。だいたいうちにエントリーメールを送ってくる若者たちは「ゾス!履歴書ないですが、すぐ働きたいです!」と書いてくるようなノリだし、「ぜひしごいてください」と向こうから言ってくる。

そんなDMへの対応に追われるようになり、求人媒体は不要になった。ブラックだと公開しているから、あまりやる気のない人や落ち込んでしまう人はそもそも来ない。学歴もバラバラ。MARCH(明治大学、青山学院大学、立教大学、中央大学、法政大学)以上や慶應もいるし中卒もいる。あと8割以上がバイリンガルで、社員も役員も半分は女性。

岩田 意外に女性が多いですよね。

山本 男は何か言うと「ゾス!(「承知しました」の意)」というのが多いけど、女の子は「ここのところがよくわからないのですが」と質問してきたり、「こうしたほうがいいんじゃないですか」と提案してきて、しかもちゃんと結果を残す。だから文句がない。

岩田 「ゾス!」というのは、要するに「余計なことをうだうだ考えるな、四の五の言わず行動に移せ」という気合いですね。

山本 そう。ゾスということで心を開放して鍛える。忖度とか遠慮とか怖気づく気持ちを「ゾス」ということで吹き飛ばす。「できないことはない!とにかくやってみろ!」それがゾス。

僕が社員に言っているのは、「ポジティブになりたかったら朝起きたらゾスと言え。それだけ言っておけば大丈夫。今日は8時間心が折れなくなる。1秒たりともネガティブにならないと自己洗脳しろ。上司に怒られてもお客様にクレームをつけられても『ありがとうございます!』。ゾスと言っていれば楽しくなる。そうすれば楽しいが自分の標準になる」と。

適切にもほどがある!

岩田 ゾスというのは昭和の価値観に近いものがあると思いますが、ドラマ「不適切にもほどがある!」のヒットで昭和の価値観や世界観が大きく見直されています。これまでも映画『ALWAYS三丁目の夕日』のように昭和の下町の人情や温かさをノスタルジーとして描いた大ヒット作はありましたが、「不適切にもほどがある!」は昭和の価値観を突き付けることにより、令和の行き過ぎたコンプライアンスやポリティカル・コレクトネスをユーモラスかつ痛烈に皮肉っているのが受けた。

このドラマのなかで阿部サダヲが演じる主人公・小川市郎の仕事が体育教師だというのもわかりやすい設定で、昭和語では「熱血」ですが、令和なら「ハラスメント」のオンパレードであり、「体罰」だと猛バッシングを受けるでしょう。

山本 実は僕は観よう観ようと思いながら忙しくて、いまだに「不適切にもほどがある!」を観ていません。ただ社員から聴くと、野球部の部員に対して「男のくせに!」「女の腐ったようなモヤシ野郎め!」と怒鳴ってるといいますね。「ジェンダーレス」の令和の価値観なら完全にアウト。

僕はもろ昭和育ちなのでわかるのですが、怒鳴られている方もさほど気にしていない。ケツバットや素手ノックなんて練習は、今だったら虐待ですが、当時は当たり前だった。でも今の若者たちを見てても同じなのは本気で怒ってくれる人は信頼するし、「男らしさ」「女らしさ」を求めていますよ。

岩田 平成、令和と時代が進むにつれて、世の中にはキレイゴトが横行するようになりました。綺麗な女性を美人と呼ぶのもルッキズムだから、ダメ。「男だったら強くあれ」といっても、性別役割意識を押しつけるからダメ。教員が生徒を殴るのはダメ、ではとどまらず、最近では大声で指導するのもダメ。少しでも子供たちを傷つけてはいけないという風潮がまかり通っています。過保護にもほどがある。

真剣に他人を指導、助言しようとすれば、ある程度、言葉は厳しくなるのは当然ですが、そういう言葉自体が否定されているから、誰も他人に指導、助言をしない時代になりました。結果として、無気力な若者が増え、社会全体は停滞しています。

山本 リベラルの言葉は薄っぺらくて「弱者保護」や「弱者救済」といいながら他人ごとの感じがすごくする。それなら「弱い者イジメをするな」という親父の説教のほうがよほど胸に響く。

僕と同じ世代は子供の頃に『巨人の星』や『あしたのジョー』を見て育ち、15、16歳のときに流行ってたのが『ビー・バップ・ハイスクール』で、男たるもの街中で会ったやつにはガンつけて肩ぶつけてケンカする。そしてそのあとに、大暴れするとんねるずやおニャン子クラブを観ていた。要するに、スパルタ、スポコン、パワハラ・セクハラしかテレビでやっていなかった。まさに「ゾス文化」を知る世代です。

この昭和の世代は、本当は成長期の日本を見て養ったコミュニケーションスキルが自然と身についているはずなんです。それなのに、20代で社会人になったとき、ホワイト化の波が押し寄せ、急に社会のルールや物差しが変わった。そして、それに合わせようと抑圧されてしまっている。

僕はその「社会が変わった瞬間」が、すごく嫌でした。僕の同級生も同じ青年期を過ごしてきたので、その瞬間を同じように嫌だと感じたはずです。それなのに、みんな「ホワイト化」という壮大な社会実験の渦に巻き込まれていきました。

結果として、30年間も我慢の連続で、発言は抑制され、いまや思考停止状態。若手から魅力がないと指摘され、それでも会社を辞めることも変えることもできてない。「不適切にもほどがある」は僕からすると「適切にもほどがある」。本音を隠してキレイゴトばかりいう堅苦しい社会にうんざりしているのだと思う。

もっと自由に発言していいし、もっとガンガンやった方がいい。僕は本当にやる気のない子、心の弱い子にスパルタはやらないが、半面、世の中の風潮がホワイトで、会社で思いっきり暴れられない人が何十万人もいることを無視してはいけない。

メディアの取材に対し、うちの社員たちは、次のように答えていますよ。「叱られないと怠けてしまうのでわざと厳しい環境に入社した」「経営者になりたくていずれ卒業するつもりで入社。若いうちに無理にでも経験を積みたい」「怒られるのがむしろ嬉しい。愛してもらっている感じ」「褒められて伸びる人もいるだろうが、グローバルパートナーズに入社する人はみんなパワハラ上等」。

戸塚ヨットスクールは「悪」なのか

岩田 アベプラ(アベマ・プライム)で山本さんが登場し、お話を伺った際、戸塚ヨットスクールの戸塚宏さんと似た雰囲気を感じました。戸塚ヨットスクールは、親や学校の先生が非行や不登校で手が付けられないと見放した子供たちをスパルタ式の厳しいヨット訓練を通じて更生させることを標榜していましたが、複数の訓練生が死亡したり海で行方不明になるなどの悲劇を引き起こしました。

そのため、「体罰死」の象徴として社会から大バッシングを受けた。校長の戸塚宏氏は懲役6年の実刑判決を全うしましたが、いまだにそのイメージを引きずって、非難の的とされています。もちろん、子供を死なせてしまったことは悲劇ですが、その一方で600人以上の子供たちを更生させた功績があることも事実です。現在でも戸塚氏に感謝している子供や親も少なくないと聞いております。

ABEMA Primeで戸塚氏をゲストに教育をテーマに議論をした回があり、観てみました。リベラルなコメンテーターは「体罰はよくない」「言葉があるのだから対話で教育すべきだ」といったお決まりのきれいごとを述べるだけで、議論がまったくかみ合わない。

リベラルの人たちは戸塚ヨットスクールが親も先生も手の施しようがないと匙を投げた「どうしようもない子供たち」を相手にしているという現実を踏まえていない。リベラルの人々は世の中は言葉で説得可能だと思っていますが、現実はそれほど単純ではありません。警察がいなければ、犯罪は横行するでしょうし、ウクライナを侵略しているプーチン大統領を言葉で説得してみてもなかなか聞き入れてはくれないでしょう。

北朝鮮に「拉致被害者を還せ」といっても、無視されてしまえば為す術もありません。これが現実です。手の施しようがない「一番の問題児」はどういう少年か。戸塚さんの意見は独特です。一般に考えられるような親や教師にまで暴力を振るうような不良少年ではない、というのです。幼少のころから飢えたことがないため、何に関しても興味を示すことができない、感動することができない子供こそ、一番の問題児だというのです。

不良少年たちは潮干狩りをさせると最初はいやいやです。しかし、いざ始めると楽しくなってくる。でも、飢えたことのない子供は潮干狩りをさせても、やったふりをするだけで、貝を捕る喜びを味わうことができない。要するに生きようとする本能が弱いのです。

戸塚氏が不安定なヨットを教育ツールとして利用する理由は、木登りに原点があるといいます。幼少のころに木登りをすると、木から落ちる恐怖を覚える。そして死を感じることによって生命力を高める。昔は子どもなら誰でもやっていた木登りを危ないからと親がさせなくなった体験を教育の現場に応用したのです。そして不安定なボートでバランスをとることにより忍耐力を養い、自我を育てる。

「教育は体罰である」という戸塚氏の理念は暴論に聞こえますが、九九を暗記させることも強制をともなう体罰の一種です。そう考えると、戸塚氏がいうように「体罰=悪」ではなく、やり方の「正しい体罰」と「悪い体罰」があり一概に否定はできないと思います。もちろん、学校の教師が「正しい体罰」と主張しても、相手にされず、ひたすら否定されるはずです。

山本 僕のことを戸塚ヨットスクールみたいだと批判する人がいますよ。TikTokとYouTubeのコメント欄には「頭おかしい」、「詐欺師だ」、「宗教だ」、「洗脳だ」、「ブラックだ」、「気持ち悪い」、「マルチ」、「やばい」ばかり。でもそんなコメントは「ゾス!」で吹き飛ばす。

岩田 当たり前ですが、私は昭和の価値観をすべて肯定するわけではありません。女性というだけでお茶くみをさせるような働かせ方は論外です。能力がありながらも、女性であるという理由だけで排除される価値観はとても肯定できません。もちろん、令和の価値観を全否定するつもりもありません。

ただ少なくとも昭和は戦争だけでなく経済戦争でも世界と戦えた時代であることは間違いありません。平成以降に排除されてきた昭和のよいところを見直し、ウクライナ、中東と戦争が連鎖する国際情勢のなかで日本が生き延びるために、日本人一人ひとりが何をすべきか、企業の役割は何か、そして日本政府はどのような国家戦略を持つべきか。本書では、そうした問題意識を持って実際に世界の中で闘ってきた山本さんと一緒に多角的に考えていきたいと思います。

すべては「ゾス!」で解決できる/山本康二社長&岩田温『昭和が9割正しい!』試し読み(まえがき)

すべてはゾス!(気合いのあいさつ)で解決できる。昭和の遺産を食いつぶす平成・令和の「気持ち悪い」風潮をぶっ壊す。戦後80年を知ることで偉大な日本を取り戻す。

新入社員のほうから「殴ってください!」と言ってくる日本一オープンな「ブラック企業」の「パワハラ社長」、まじめな政治学者なのに大御所司会者をも怒鳴りつける「罵倒系ユーチューバー」による、コンプラ無視、ポリコレ上等の超放談。

この記事では2025年8月1日刊行の、ゾス山本(山本康二社長)&岩田温・著『昭和が9割正しい!』より「まえがき」を全文公開いたします。

まえがき

現代は不思議な時代だ。表では「多様性を尊重しなくてはならない」と強調する時代だ。しかし、実際には多くの人々が息苦しさを感じている。「多様性を尊重しろ」と言う人たちは、自分たちの価値観は正しいとの前提で、他の人々の価値観を否定する。「色々な価値観があっていい」と言いながら、実際に認められる価値観はあらかじめ決まっている。建前と本音があまりにかけ離れてしまっている。口先だけの多様性にうんざりしている人が多いはずだ。

そんな時代の風潮に挑戦しているのが、ゾス山本だ。最初にお目にかかったのは、アベマ・プライムという番組だった。「ヤバい人が出てきた」というのが第一印象だった。朝礼の時間から「ゾス!」「ゾス!」と大声で叫んでいる動画を眺めると、一種の新興宗教のようにも見える。「ゾス真理教」なのかと揶揄する人もいるはずだ。若い社員を洗脳するおかしな経営者だとの批判もあるだろう。だが、ゾス山本は意に介さない。わが道を行く。

そもそも、体もデカいし、どうみても堅気には見えない。だが、私は変わった人が好きなので、どんなことを話すのか興味があった。実際にゾス山本が話し始めると、喋り方は乱暴だが、実に論理的だ。どこかで借りてきた知識ではなく、実際に経験したこと、体験に基づいた実話がベースになって緻密な論理が構築されている。

昨今では「働き方改革」と称して若者が働かないことが推奨されているが、これはおかしいと声をあげる。もちろん、過労死させるほど働かせることは間違っている。しかし、若く、エネルギーが充満している時期に、一生懸命働きたいと望む若者たちに「働くな!」と強制するのはナンセンスだ。むしろ、一生懸命働く若者たちを応援し、働き方を教えてあげる方が親切ではないか。

四の五の下らない理屈を並べ立てるよりも、実際に動いてみる。ダメなら、何がダメなのかを真剣に反省する。お客に怒られ、上司に怒られ、悔しくて涙を流す。だが、決して、諦めはしない。むしろ、再び立ち上がるための糧にする。それが健全な若者の姿ではないだろうか。

本来、誰もが通らなければならない道のはずだ。われわれの先輩たちはこうした困難な道を歩みながら、昭和の時代に奇跡の戦後復興を成し遂げた。奇跡とは、特別なことから生まれるわけではない。常識を徹底する中から生まれてくるのだ。失敗した際、反省すべきは反省し、諦めずに何度でも挑戦する。その繰り返しの結果が奇跡になる。

魔法のような奇跡は起きない。空は落ちてこないし、山は動かない。しかし、自分が真剣に汗を流して歩いたところに道が出来る。結果だけを見れば「奇跡」に見えるはずだ。だが、本質は毎日の努力と創意工夫にある。

ゾス山本は決して社員に対してきれいごとは言わないが、実際には社員たちのことを心から可愛がっている。赤の他人からすれば、心無い暴言に聞こえるかもしれないが、それは本音から出た助言なのだ。噓でまみれたきれいごとよりも、赤裸々な真実を語るのが特徴だ。

本書ではゾス山本の哲学の核心に迫ろうと様々な質問をしてみた。また、どういう生き方をしてきた結果、今のスタイルにいたったのかにも興味があったので掘り下げてみた。興味の赴くままに質問し、議論した。結果として現代の風潮に断固反逆する対談になったが、面白い経験だった。

世の中には噓があふれている。新聞、テレビ、学校の授業、大学の講義、会社の建前、そしてYouTubeの動画にすらきれいごとの形をした噓がはびこっている。噓は噓、真実は真実とのゾス・スタイルの対談が読者の皆様の刺激になることを望んで止まない。

習うより、慣れろ。読まないであれこれ考える前に、まず読んでみていただきたい。本屋で大声で叫んでほしい。「ゾス!」きっと、何か面白い発見があるはずだ。

令和7年7月6日 岩田 温

【岩田温の備忘録】世紀の大誤報 ストップ石破談話

石破総理が退陣を決めたとの報道があった。

まずは安堵した。

これ以上、暗愚の宰相が世界で恥を晒すのは、日本国民の一人として恥ずかしいことだからだ。

私は石破茂という人物について、参院選の大敗を受けても辞任しないほどの鉄面皮と判断していた。

なぜなら、本来昨年の衆院選で負けた時点で、退陣すべきだったからだ。

過半数を失いながらも、彼は首相の座から離れようとしなかった。

そうした人物が、参院選の敗北で総理を辞めるとは考えにくい。だが、石破総理の退陣が報じられたのだ。

「あ~良かった」と思いながら、YouTubeでライブ配信を開始した。

しかし、コメント欄を読むと、何か様子がおかしい。尋常ではない雰囲気だ。

なんと「石破総理が退陣しない」と表明したという。

数時間前に「石破退陣」の号外まで撒かれていたが、これは世紀の大誤報になってしまった。

石破氏が辞めないことにも驚いたが、我々が何としてもストップしなければならないことがある。

参考に張り付けた記事では太宰治が描いた大東亜戦争開戦の日における一主婦の想いが素直に叙述されている。

我々は、何故、多くの人々が大東亜戦争を支持したのか、その理由を忘れさせられた。

何故戦ったのかを忘れてしまった、忘れさせられてしまった我々がすべきなのは、安易な反省や謝罪を繰り返すことではない。

何故、我々の祖父が日米開戦を決断したのか、その真実に目を向けることであるはずだ。

繰り返す。

石破茂よ、戦後80年の節目にあたる本年、デタラメなメッセージを世界に対して発信するな。黙って、退陣するだけでいい。

おまえの余計なメッセージは恥の上塗りだ。

【開催決定!】東京|令和7年8月15日(金)開催|日本学術機構特別講演会『大東亜戦争の大義』

【日本学術機構特別講演会『大東亜戦争の大義』】

◇演題『大東亜戦争の大義』

◇講師

岩田温(日本学術機構代表理事/政治学者)

◇日程

令和7年8月15日(金)

15:00開演 / 講演2時間(予定)/ 14:30開場

◇会場

ホテル東京ガーデンパレス 2階「平安」

(〒113-0034 東京都文京区湯島1丁目7−5)

※会場へのお問い合わせはご遠慮下さい。

◇会場へのアクセス

・JR中央線・総武線「御茶ノ水駅」聖橋口(東京駅寄りの改札)より徒歩5分

・東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」より徒歩5分

・東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水駅」より徒歩5分

・東京メトロ銀座線「末広町駅」より徒歩8分

◇定員

100名

◇チケット

・オフライン

普通席(前売り):5000円

普通席(当日):6000円

https://peatix.com/event/4493164

※銀行振り込みをご希望の方へ

https://forms.gle/Fm7DeHAakEuQtBf77

・オンライン

動画配信のみ:3,000円

※8月18日(月)配信予定

https://peatix.com/event/4493174

◇キャンセルポリシー

お申込後、お客様都合によるキャンセルは承っておりません。チケット代金の返金は致しかねます。先着順でお席を確保させて頂いておりますので、何卒ご了承願います。

◇お問い合わせ

メール:info@nippon.or.jp

TEL:090-9219-3240

※件名または本文に「8月15日/講演会」とご記載ください。

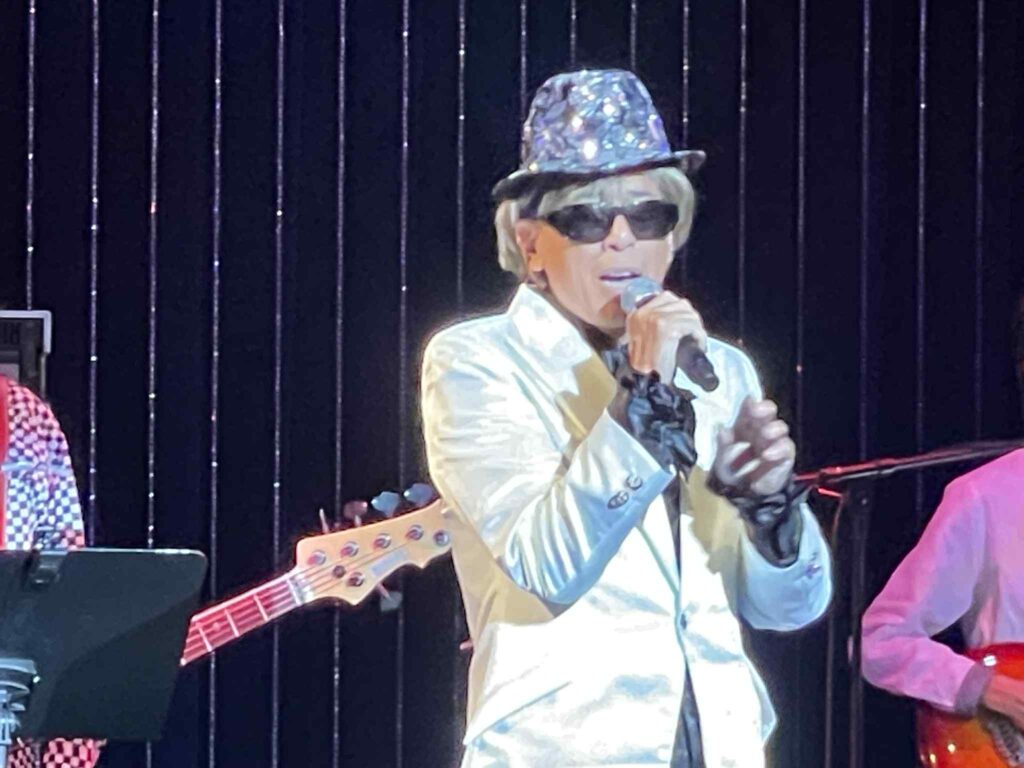

【岩田温の備忘録】長尾和宏先生の「いちご白書をもう一度」を聴いて考えたこと。

先日、医師の長尾和宏先生のライブにお招きいただいた。

先月、先生のニコニコ・チャンネルで対談させていただいたご縁から、ライブ「長尾です」に参加させていただく運びとなった。

長尾先生が昭和歌謡を歌うのだが、「長尾です」のタイトルにも昭和歌謡にも意味があった。

長尾先生は「桐島です」との映画の制作に深くかかわっている。

桐島とは、三菱重工爆破事件に関与し、指名手配され、逃亡を続けた。

2024年1月に「桐島です」と本名を名乗った4日後に亡くなった。

そんな桐島たちが聴いていた昭和歌謡とはどんな歌だったのだろうか。

長尾先生は本当に歌がうまく、観客も沸き立っていた。

お人柄もあるのだろう。小学校、中学校の頃からご友人等、様々な関係者の方々がお越しになっていた。

色々と知っている歌があったが、最も考えさせられたのが「いちご白書をもう一度」だった。

この歌のメロディは好きなのだが、聴く度に歌詞について考える。

「就職が決まって髪を切ってきたとき、もう若くないさと 君に言い訳したね」

恐らく、桐島は「言い訳」をしない人生を歩みたかったのだろう。

彼の犯罪は決して容認されるものではないだろうし、その思想についても全く賛同出来ない。

だが、「言い訳」をせずに自分の信じる道を歩み続けた人物が存在したことは興味深い。

学生運動に参加した多くの人々は「言い訳」をして、途中で降りたのだ。

ドストエフスキーの『罪と罰』には、ラスコーリニコフが「果てまで歩いてきた」との表現があり、これが心を打つ。

山崎行太郎先生と『月刊日本』で連続対談している「江藤淳論」でも、この表現が取り上げられた。

「果てまで歩く」人生は、凡庸な人生ではない。

ある種の狂気を宿した人生である。

だが、人間は時に凡庸さではなく、狂気を好む生き物だ。

少なくとも私は学生運動の熱狂から降りて、社会人として功成り名遂げた人物よりも、逃亡を続けた桐島の生き方を是としたい。

これは私の政治観とは全く異なるので、私もまた分裂した自己を生きているのかもしれない。

首尾一貫しないこと、コワコフスキの指摘を思い出しながら、長尾先生の熱唱を聴いていた。

長尾先生、お招きいただき、とても楽しいひと時を有難うございました!

【岩田温の備忘録】新開大神宮で神風連を想う

講演の仕事で熊本へ出張した。

熊本も早々に梅雨が明けていて暑かった。

タクシーの運転手さんの話によると台湾のTSMCの工場が出来た影響で熊本の景気はよいとのことだった。

空港でも外国人が多かったが、そのほとんどがアジア系の人々だった。

今回、初めて訪問し、参拝することになった神社があった。

熊本で最も参拝したかった神社といってよい。

新開大神宮だ。神風連の乱の首領、大田黒伴雄が宮司を務めたことで知られる。

神風連とは、廃刀令、断髪令、日本が日本でなくなることを憂えて蹶起した人々だ。もとより生還を期すことのない、精神的蹶起といってよい。

破れることが必然であった闘いに赴いた武士たちの胸中に去来したのは何だったのか。様々な想いが膨らんだ。

桜山神社も参拝したが、残念なことに新風連記念館は閉館されていた。

郷土の歴史を語り継ぐためにもこうした記念館を残しておくことは重要だ。

神風連の乱を扱った文学として名高いのが三島由紀夫『豊饒の海』、第二巻「奔馬」である。

熊本市内の古書店で神風連関連の書籍を購入し、色々と考えた。

日本の保守主義を考える際に、忘れてはならない地、それが熊本だ。

新開大神宮

【岩田温の備忘録】歌心について

太田道灌

昨日は高校時代の友人が大阪に遊びに来てくれた。

彼はアメリカ在住。ニューヨークという民主党の牙城に住んでいる。

予約した時間にお店に入ろうとしたら、何故か満席。

予約しているのに不思議だと思いながら、暑い中、外で待つ。

外だと倒れると思い、近所のコンビニに駆け込んだ。

雑誌コーナーを観ながら尋ねた。

「アメリカにも週刊誌って、こんな感じであるの?」

「アメリカにも雑誌は結構あるけど、『この夏こそ痩せる』とか『英国王室は…』との話題が多いよ」

どこでも多くの人々が興味を抱くことは似ているようだ。

少し待った後にお店に入ると少しだけ待って、カウンター席に座ることが出来た。

よくみると満席である。

何故、平日に混んでいるのか不思議だったが、部屋が暗くなり、流れている音楽が変わって、パチパチと光り輝く線香花火のような蝋燭がついたケーキが登場して理解出来た。

七夕に入籍する人たちが多かったのだ。

令和7年7月7日7時7分7秒。随分と7が並ぶ。

西暦圏では有り得ない入籍日だった。

そして、もちろんだが、全く関係ないおじさん2人にはケーキがない!

断固、抗議‼️、は、しなかった。

友人は文章が長くなる癖があるので、短歌を詠むことにしようと日本から本を取り寄せたらしい。

どの本にも我々の高校時代の国語の教師のことが紹介されていたという。

そういえば、あの先生は昨年亡くなったらしいと話す。

随分と可愛がってもらったが、卒業後一度だけお目にかかっただけだった。

色々とお話をうかがっておけばよかった。

ところで、残念ながら、歌心のない私は和歌や短歌の類が苦手だ。

覚えているのは…

けふよりは かえりみなくて おおきみの しこのみたてと いでたつわれは

『萬葉集』に収められている防人のうた。

マッチ擦る 束の間海に 霧深し 身捨つるほどの 祖国はありや

寺山修司が朝鮮戦争を始まった際、日本に残っていた在日の心情を詠んだ歌だ。

どちらも武張った歌だ。

友人によれば、短歌入門で紹介されている歌は余り感情移入できない作品も多いという。

何故なのか。

恐らく、我々が切実に共感できるためには一種の精神的な同調を前提とするからではないか。

目前に迫った戦争に出征しなければならない防人の「かえりみなくて」との言葉には、保田與重郎が指摘したように、「かえりみる」我と「かえりみてはならない」我との葛藤が描かれているから、切ないのであって、決然とした旅立ちの歌ではないからこそ、そこはかのない哀しみが伝わるのだろう。

寺山修司の歌でも、祖国に帰り戦わなければならない自分と平和な日本で暮らしたい自分との葛藤が描かれている。

大義と死とが同居し、そこに戸惑いを覚える精神の揺らぎに我々は何がしかの感動を覚えるのだろう。

今日は早く帰宅したけれども、恋人に会えなかったという想いを短歌に綴ることが間違っているとは思わないが、何か切実に心に響くものがないのも事実である。

そういう意味では、芸術は死と隣り合わせになった方が作品の水準が高まるのだろうか。などと考えると一気にナチズムに近づく気もしてくる。

ところで、落語の「道灌」では、江戸城を築城した和歌の名手太田道灌が歌道を志す逸話が紹介されている。

俄雨に遭った道灌が蓑を借りようと民家に立ち寄る。

民家では少女が応対し、蓑を貸す代わりに何故か道灌に山吹の枝を差し出す。

意味がわからず怒る道灌に、側近が囁く。

「七重八重花は咲けども山吹の実の一つだになきぞ悲しき」

「山吹の実の」を「蓑」に掛けた少女の教養溢れる応えだった。

道灌は己れの無知を恥じ、歌を学び始める。

残念ながら、私には歌心がないのだが、よい趣味だと感じた。

日本の夏ということで岩牡蠣を食す。

食した牡蠣

【岩田温の備忘録】安倍元総理と石破総理

安倍晋三元総理がテロリストの凶弾に斃れて3年。

改めて安倍元総理の憲法改正に懸ける想いについての熱弁を拝聴した。

力点は明らかに「自分の国は自分で守る」ことに置かれている。

冗談も面白く、明るく、そして情熱的に政治理念を語る様子が印象的だ。

一方、石破総理の演説とは何なのだろうか。

テレビの質疑応答を見ていても、見苦しいの一言に尽きる。

とにかく、つまらないし、暗い。

何よりも自分自身の理念を情熱的に語ることが出来ない。

見ているだけで不愉快になるし、他国の人々の目の前に出ていただくことが日本国民として恥ずかしい。

誰がどう見ても宰相の器にあらざる人物を総理に選出した自民党の代議士たちの不見識は糾弾されてしかるべきだろう。

こうして選挙に負けるのであれば、自業自得といったところだろう。

石破総理が選挙区に入れば、入るだけ、票が逃げていくのではないか。

7月5日に大災害が起こるという予言は外れた。

しかし、拙著『自民党が消滅する日』の予言は外れていない。

石破総理の顔をみれば、みるほど、『自民党が消滅する日』の説得力が増している気がしてならない。